Erstellt von Annett Gzelak.

Dann vom 09. - 20. Juni 1997 im Rathaus Marzahn ausgestellt

- gefördert von der Robert Bosch Stiftung -

Sie kommen in Deutschland an – mit zwei Koffern.

Was bringen sie mit?

Erwartungen an ihre alte Heimat – die das bisher nur auf dem Papier ist –.

Neugier auf das Unbekannte und auch Angst vor der anderen Gesellschaft.

Da ist die Erinnerung an das Leben dort, weit im Osten, noch hinter dem Ural. Die Bilder von dem unvorstellbar großen Land, das einem so nah geworden ist in Freuden und vor allem durch das dort erfahrene Leid.

Es sind noch Freunde dort – in Rußland oder Kasachstan. Die meisten von ihnen Deutsche, aber auch Menschen anderer Nationalität. Da haben auch viele geholfen, als die Deutschen kamen aus den Lagern der Sowjetmacht.

Am besten an die schlimme Zeit nicht mehr erinnern. Und doch muß Ungerechtigkeit ans Tageslicht. Der Schmerz sitzt tief über körperliche Qual und seelisches Leid.

Jetzt beginnt wieder ein neues Leben – „Wiedergeburt“.

Die Familie schlägt den Takt, den die hektische deutsche Republik nicht mehr halten kann; doch alle müssen mit.

Die Sprache so schnell, so englisch, so französisch.

Osteuropäischer Akzent fällt auf ...

Ach, ehemalige Sowjetunion? So ein weiter Weg bis hierher.

Warum diese Mühe?

Es wird immer schlimmer dort – und wieder Minderheit sein, das erträgt kein Mensch.

Ein Mensch ist Minderheit unter Menschen?

Ja, wie hier. Hier sind wir die Russen.

R U S S L A N D

Eine Zarin deutscher Herkunft

Wie der russische Universalgelehrte Michail W. Lomonossow(1711 - 1765) entwickelte auch die Großfürstin Katharina (1729 - 1796) Ideen, westeuropäische Handwerker und Bauern in das große, wirtschaftlich wenig entwickelte Land zu holen. Sie selbst war vom anhaltinischen Fürstenhaus nach St. Petersburg an den russischen Zarenhof gekommen, weil sie mit dem Zaren Peter III. verheiratet worden war.

Mit dem Sturz des Zaren 1762 gelangte die deutsche Prinzessin – somit Zarin Katharina II. – auf den Thron und erklärte die Ansiedlung von Ausländern in Rußland zur Staatsangelegenheit. Katharina wollte die russische Wirtschaft zu einem bedeutenden Faktor in Europa machen, um auch auf politischem Parkett eine festere Position einzunehmen. Die Impulse dafür erwartete sie nicht vom russischen Landadel, der Bojarenduma oder gar der unterdrückten Landbevölkerung sie schenkte den ehemaligen Landsleuten ihr Vertrauen. Diese sollten effektivere Technologien und den Fortschritt in die Landwirtschaft bringen. Katharina bestellte die Deutschen als „Lehrer“ für ihr im Vergleich zu Europa unterentwickeltes Volk.

Mit dem Ukas vom 14. Oktober 1762 und dem Manifest vom 22. Juli 1763 legte die Zarin den Grundstein für deutsche Siedlungen größeren Ausmaßes im Russischen Reich.Sie versprach den Kolonisten die freie Wahl des Siedlungsortes, die Unterstützung durch eine eigens errichtete Kanzlei, finanzielle Starthilfe, freie Berufswahl, gutes Land sowie Abgaben- und Dienstfreiheit über dreißig Jahre. Viele Menschen auf den Territorien deutscher Fürsten mag die Religionsfreiheit und die Befreiung von einer zwangsweisen Werbung zum Militärdienst überzeugt haben, in dieses fremde, mehr als tausend Kilometer entfernte Land zu gehen und dort eine neue Heimat zu finden.

Die Zarin Katharina II. konnte nicht alle Versprechen erfüllen. So durften die Kolonisten ihr Siedlungsgebiet nicht frei wählen. Sie wurden von St. Petersburg in das untere Wolgagebiet um die Stadt Saratow gebracht. Das anfänglich starke Interesse der Zarin für ihre Wolgakolonien zeigte sich in der Errichtung der sogenannten „Tutelkanzlei“ im Jahre 1763. Den Ausländern sollten so wenig wie möglich Unannehmlichkeiten entstehen, die Kolonistenwerbung fortgesetzt werden. Den hohen Stellenwert der Angelegenheit zeigt wohl auch die Tatsache, daß Katharinas Günstling Grigori Orlow (1734 - 1783) die „Tutelkanzlei“ leitete und diese „Kanzlei der Vormundschaft für Ausländer" nur der russischen Zarin persönlich rechenschaftspflichtig war.

Wege nach Osten

Die erste Auswanderunswelle in den sechziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts erfaßte viele hundert Menschen. In verschiedenen Städten Deutschlands wurden Werbebüros und Sammelpunkte eingerichtet.

So auch in der kleinen Stadt Roßlau an der Elbe. Sie gehörte zum Fürstentum Anhalt-Zerbst, der Heimat Katharinas II.. Roßlau hatte in dieser Zeit nur ungefähr 850 Einwohner. Vom April bis Mai 1765 trafen vier Züge mit 800 Personen ein, davon wurden 50 Paare, also 100 Personen an Ort und Stelle getraut. Insgesamt zogen 11 Kolonistenzüge mit 3440 siedlungswilligen Menschen durch die Stadt. Ihr nächster Weg führte nach Lübeck. Von dort ging es per Schiff in das Reich Katharina II., so folgten die Menschen dem Aufruf der russischen Werber.

Die Überfahrt nach St. Petersburg dauerte neun bis elf Tage. Nach der Ankunft in Kronstadt leitete man die Kolonisten nach Oranienbaum weiter. Dort wurden sie in Kasernen untergebracht, versorgt und darüber infomiert, daß ein großes, unbearbeitets Gebiet an der Wolga für sie ausersehen sei. Nur wenige Übersiedler konnten in St. Petersburg oder einer der großen Städte bleiben, gar gehen, wohin sie wollten, wie es im Manifest der Zarin versprochen worden war. Die Eidesleistung auf ihr neues Heimatland und die Krone wurde ihnen gleich abverlangt.

Bis 1768 wanderten rund achttausend Familien (ca. 27.000 Menschen) in das Wolgagebiet ein. Es wurden über einhundert vorwiegend evangelische Kolonien gegründet.

Am Schwarzen Meer siedelten um sich um das Jahr 1800 Deutsche aus der Gegend um Danzig, um 1809/10 auch aus der Pfalz, dem Elsaß und Nordbaden an. Einhunderteinundachtzig Mutterkolonien wurden im Schwarzmeergebiet, in Bessarabien und im Südkaukasus gegründet. Sie trugen oft die Namen der Städte, die von den Siedlern verlassen worden waren (Stuttgart, Karlsruhe, Darmstadt usw.). Die Dörfer und Ansiedlungen der deutschen Kolonisten waren nach Konfessionen getrennt.

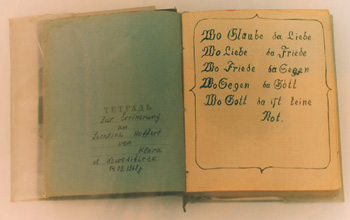

Die Religion

/>

/>

Zu einem Verbot der Religionsausübung kam es mit dem Erstarken der kommunistischen Partei an der Spitze des Staates. Kirchgebäude wurden zerstört oder umfunktioniert, Friedhöfe ebnete man ein.

Die Religiosität, die die Deutschen nach Rußland gebracht hatten, verstärkte besonders in den schweren Jahren der Verfolgung und Unterdrückung den Zusammenhalt untereinander. Die deutschen Menschen trafen sich in den Wohnungen und feierten dort insgeheim ihren Gottesdienst. Das öffentliche Glaubensbekenntnis konnte eine Bestrafung zur Folge haben. An den Gebetsstunden nahmen oft nur die alten Menschen teil, denn die Arbeitsfähigen pflegten sonntags das Haus und den eigenen Hof.

Mushik und Nemcy

Anders als der sporadische Zuzug von Wissenschaftlern, Künstlern, Adligen oder Handwerkern in die Städte im Westen des großen Reiches fanden sich die Kolonisten in den Siedlungen an der Wolga, in der Ukraine oder dem Kaukasus nationalitätengetreu zusammen. Sie bewahrten ihre Sprache, Kultur, Tradition und die Einstellung zur Arbeit – zum Schaffen von Werten.

Dem Zarenhofe gegenüber bezeugten die Deutschen immer Loyalität. Sie genossen gewisse Privilegien und konnten sich meist des Wohlwollens aus St. Petersburg sicher sein.

Doch mit dem aggressiven Auftreten Deutschlands verschlechterte sich die Position der „Inneren Deutschen“. Diese wiederum versuchten, der Ansehenseinbuße durch einen Zusammenschluß aller Deutschen in Rußland entgegenzutreten. Eine deutsche Republik in der Sowjet-Föderation wurde gegründet.

Die Republik der Deutschen

Trotz der loyalen Haltung der Deutschen gegenüber der Regierung kam es während des Ersten Weltkrieges zu Spionageverdächtigungen und der Vermutung, die Deutschen würden mit dem Kaiser sympathisieren. Die deutsche Sprache wurde in den Schulen und in Feldpostbriefen (!) verboten. Zusammenkünfte waren nicht mehr erlaubt und deutsche Schulen mußten schließen.

In den Jahren des Ersten Weltkrieges verbannte man erstmals Deutsche nach Sibirien. Die Liquidationsgesetze vom Februar und Dezember 1915 beinhalteten den Zwangsverkauf deutschen Eigentums in allen Grenzgouvernements. Diese Gesetze verabschiedete der russische Zar Nikolaus II. ohne Zustimmung der Staatsduma. Doch war es allgemeiner Konsens zwischen Nikolaus II. und der Duma, daß gegen den deutschen Landbesitz vorgegangen werden müsse. Auch die russischen Bauern forderten die Enteignung der Deutschen.

Im Zuge der Zwangsveräußerungen von ungefähr 500.000 - 600.000 Desjatinen fruchtbaren Landes wurden ca. 120.000 deutsche Siedler verschickt (1Desjatin entspricht 1,09 Hektar). Ein großrussischer Nationalismus bedrohte die Menschen deutscher Herkunft – Anfang Februar 1917 wurden weitere 2,2 Millionen Desjatinen enteignet und das wolgadeutsche Land an russische Bauern übergeben.

Am 11. März 1917 hob die Provisorische Regierung die Liquidationsgesetze auf. Die Abdankung des Zaren (5. März 1917) und die Bildung einer sozialistischen Sowjetrepublik bedeuteten die Chance, eine Republik der Deutschen zu gründen. Nach den Anfeindungen, Drohungen sowie nationalen und religiösen Einschränkungen unternahm man sofort organisatorische und politische Maßnahmen, um eine kulturelle Unabhängigkeit und Geschlossenheit der Rußlanddeutschen zu erreichen.

Wirtschaftliche Eigenbestimmung und deutsche Verwaltung sollten wieder etabliert werden. Der muttersprachliche Unterricht und die Förderung der wolgadeutschen Kultur waren weitere Ziele der nationalen Bewegung. Ein Agrarprogramm wurde erarbeitet, das landarme Wolgabauern unterstützte und versorgte.

Am 27. Oktober 1917 übernahmen dann die Sowjets (Räte) in Saratow und Samara die Macht von den Semstwos (deutsche Verwaltungsorgane). Die Verwaltungen der Deutschen stellten ihre Tätigkeit ein und die Semstwopolitiker schlossen sich zusammen, um eine provisorische Verfassung für die autonome Föderation der Deutschen an der Wolga zu erarbeiten. Die Wolgaregion sollte nur direkt der Zentralregierung unterstellt und selbstständig in Verwaltung, Recht, Wirtschaft und Kultur sein.

In Saratow wurde im April des Jahres 1918 ein Kommissariat für Deutsche Angelegenheiten aufgebaut, welches die Selbstverwaltung der Kolonien realisieren sollte. Die Autonomie wurde auf dem II. Sowjet-Kongreß der Wolgadeutschen (20. - 24. Oktober 1918) manifestiert. Die sowjetrussische Regierung bestätigte die Autonomie per Dekret.

Am 6. Januar 1924 wurde auf dem IV. Wolgadeutschen Sowjet-Kongreß beschlossen, das Autonomiegebiet in eine Republik umzuwandeln. Die Sowjetregierung stimmte dem am 20. Februar 1924 zu.

Die Gründer der Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik der Wolgadeutschen (ASSRdWD) strebten ein wirtschaftlich und kulturell hoch entwickeltes Agrarland an. Bäuerliche Genossenschaften und Einzelhöfe steigerten nach den Hungerjahren wieder ihre Produktion. Man versuchte, den Anbau des Getreides zu intensivieren.

Zu Beginn der dreißiger Jahre begann jedoch die Zwangskollektivierung in der Wolgarepublik. Die Regierung in Moskau forderte, daß in Jahresfrist die Bauern sich und ihr Land in die Kolchose eingebracht haben sollten. Die Zentralisierung der Landwirtschaft sollte es der sowjetischen Regierung erleichtern, eine der bedeutendsten Getreideregionen des Staates besser zu kontrollieren.

Indes bemühte man sich um technische Neuerungen in den Betrieben und auf dem Feld, pflegte Kontakte zur internationalen Wirtschaft, vor allem der in Deutschland.

Mit der Errichtung und Konsolidierung der faschistischen Diktatur in Deutschland begann für die Deutschen in der Sowjetunion eine unbeschreiblich schwere Zeit des Leids.

Die Vorgänge in Hitlerdeutschland verunsicherten die sowjetischen Menschen.Ihr Mißtrauen und der Haß richteten sich gegen einen Teil dieses Vielvölkerstaates. Die Wolgadeutschen, Deutsche in der Ukraine, Westsibirien oder dem Kaukasus wurden kollektiv der Kollaboration und Spionage beschuldigt.

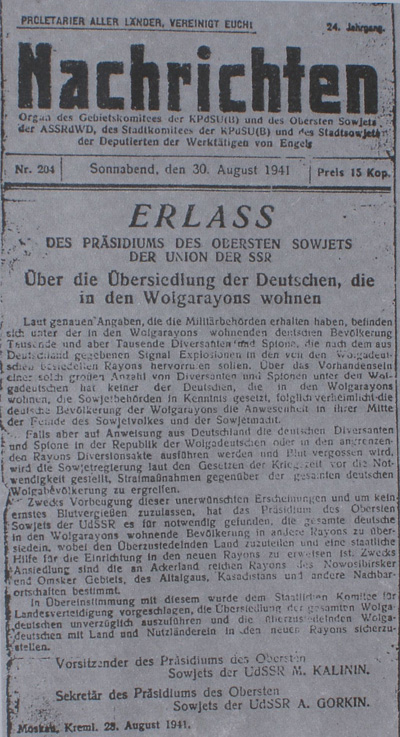

Am 22. Juni 1941 griffen deutsche Truppen die Sowjetunion an. Das veranlaßte J. Stalin und seinen Volkskommissar des Innern der UdSSR, L. P. Berija Deutsche aus ihren angestammten Gegenden nach Kasachstan, der Altairegion und Westsibirien auszusiedeln. Per Dekret der sowjetischen Regierung wurde am 7. September 1941 das Territorium der Wolgarepublik den Gebieten Saratow und Stalingrad (heute Wolgograd) zugeschlagen.

Trudarmija und Kommandatura

Es wurde seines Eigentumes beraubt und in die verschiedensten Regionen Sibiriens und Mittelasiens verstreut. In Viehwaggons brachte man sie unter unmenschlichen Bedingungen in meist unwirtliches Land. Kurz vor dem Wintereinbruch überließ man die Menschen ihrem Schicksal.

Frauen und Männer von siebzehn bis fünfzig Jahren wurden in die „Trudarmija“ gezwungen. Ab Januar 1941 hatte man diese Zwangsarbeitslager zum Beispiel in Sibirien eingerichtet. Die billigen Arbeitskräfte bauten Brücken und Betriebe, arbeiteten in Kohle- und Erzgruben, in der Kriegsproduktion oder in der Forstwirtschaft. Die schwere körperliche Arbeit, Hunger, Kälte und die Verzweiflung trieben viele der deutschen Zwangsarbeiter in den Tod.

So mußten sich die Deutschen jedes Alters regelmäßig im Büro der „Kommandatura“ melden. Mit bis zu zwanzig Jahren Zwangsarbeit bestrafte man Zuwiderhandlungen. Die sowjetische Regierung war daran interessiert, die Deutschen aus ihren alten Siedlungsgebieten fernzuhalten. Denn deren Besitz war nach der Verschleppung von Russen übernommen worden.

Rehabilitierung in der Sowjetunion

Erst 1964 nahm die Regierung der UdSSR die Anschuldigungen, die 1941 gegen das gesamte deutsche Volk in der Sowjetunion ausgesprochen worden waren, zurück. Doch die Rußlanddeutschen erfuhren erst aus der DDR-Tageszeitung „Neues Deutschland“ von ihrer Rehabilitierung.

Mit der Aussiedlung von 1941 war die Stalin-Diktatur ihrem Ziel, die Deutschen zu assimilieren, nahe gekommen. Wer die Kriegs- und Hungerjahre irgendwie überlebt hatte, mußte sich in die neue, von Moskau zentralistisch geführte Gesellschaft integrieren. Deutsche Menschen arbeiteten oft in der Landwirtschaft. Neben wirtschaftlichen Zwängen waren es nationalistische Gründe, aus denen deutsche Kinder nicht mehr als vier Klassenstufen besuchten. Nur ungefähr drei Prozent der Deutschen konnten sich an einer Hochschule immatrikulieren.

Mit der deutschen Sprache ging einer der wichtigsten Bausteine der Kultur beinahe verloren. Deutsch wurde in den Schulen als Fremdsprache gelehrt. Nur wenigen Familien gelang es, ihre Sprache und Kultur zu pflegen.

Eine Verbindung mit einem nichtdeutschen Ehepartner war noch vor dem Zweiten Weltkrieg unvorstellbar gewesen. Doch in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts gab es zunehmend deutsch–russische und andere „gemischte“ Ehen.

Nach der Rehabilitierung 1964 verbesserte sich die Lebenssituation der Deutschen. Sie fanden sich zusammen, um die Möglichkeit einer neuen deutschen Autonomie zu erörtern. Doch die Sowjetregierung lehnte ein solches Ansinnen ab. Neben dem Ringen um eine unabhängige deutsche Republik setzte sich der Verein „Wiedergeburt“ – die größte Vereinigung Rußlanddeutscher – für eine bessere Lebenssituation ein.

Zwei deutsche Landkreise wurden gebildet: der Rayon Halbstadt in der Altairegion und der Rayon Asowo im Gebiet Omsk. Doch haben viele Deutsche das Vertrauen in ihre alte Heimat nicht wieder aufbauen können. Der Schmerz über die willkürliche Umsiedlung und die Angst vor neuem tödlichen Nationalismus sitzen so tief, daß sie wiederum in die Fremde gehen. Doch nun freiwillig – nach Deutschland.

D E U T S C H L A N D

Recht auf Heimat per Gesetz

Grundsätzlich kann jeder Mensch deutscher Nationalität nach Deutschland einreisen. Der Antrag wird im Herkunftsland ausgefüllt und im Bundesverwaltungsamt in Köln eingereicht. Jeder muß sein Deutschsein beweisen. Dazu zählen die deutsche Abstammung, die deutsche Prägung (Sprache, Erziehung, Kultur) und das Bekenntnis zur deutschen Nationalität über die Jahre hinweg.

Oft fehlen aber gerade den älteren Antragstellern die Geburtsurkunde oder Dokumente über die in der „Trudarmija“ umgekommenen Angehörigen. Neben allen Rußlanddeutschen erlangen nur wenige Deutsche in anderen Nationen den Aussiedlerstatus. Denn seit 1993 kommt der Aspekt der Verfolgung und Unterdrückung hinzu. Das Bundesflüchtlings- und Vertriebenengesetz (BFVG) regelt die Einstufung.

Mit der gesetzlich verankerten Aufnahme der Aussiedler in Deutschland ist aber eine Integration noch nicht geschehen.

Fremde Heimat

Schwer fällt den deutschen Einheimischen zu akzeptieren, daß diese Fremden als Deutsche ihresgleichen sind. Auch die Aussiedler sind verunsichert. Sie fühlen sich nicht verstanden oder ausgegrenzt als die Russen.

Unterstützung in alltäglichen Problemen und Integrationsarbeit bieten viele verschiedene Institutionen Berlins an: Vereine der Flüchtlingshilfe, Frauenprojekte oder ehrenamtliche Gruppen beraten die Aussiedler in rechtlichen, schulischen und Verbraucherfragen. Wichtig ist auch die Unterstützung im Verwaltungswesen und beim Verstehen der Formulare. Sprachkurse, Reisen und kulturelle Angebote runden das Bild ab.

Die Kirchengemeinden sind offen für ihre Fragen und Probleme und bemühen sich um die Integration der Aussiedler.

Sie verkaufen ihr Eigentum unter Wert oder die Häuser bleiben ohne neuen Besitzer stehen. Sie lassen Freunde, die vertraute Umgebung, einen Teil ihres Lebens in den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion zurück, um in ein Land zu fahren, von dem sie bestenfalls aus Erzählungen wissen.

Rußlanddeutsche empfinden deutsch sein nicht als etwas besonderes. Aber sie möchten wegen ihrer Nationalität auch nicht unterdrückt und benachteiligt werden. Sie mißtrauen der gegenwärtigen Situation in Rußland und in den anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. In Kasachstan ist ein neuer - ein kasachischer - Nationalismus bemerkbar, der alle Minderheiten bedroht. Da schon viele nach Deutschland ausgewandert sind, entsteht die Angst, als letzte deutsche Familie „zurückzubleiben“. Der innerfamiliäre Zusammenhalt ist oft so groß, daß die Trennung der Familie schmerzlich empfunden wird.

Die Aussiedler erhoffen in Deutschland eine bessere Zukunft für ihre Kinder. Sie wenigstens sollen ohne Anfeindungen und ohne das Gefühl der Minderwerigkeit aufwachsen. Die Kinder und Jugendlichen werden es sein, die sich am ehesten in die deutsche Gesellschaft integrieren und die neue - alte Heimat mitgestalten werden.

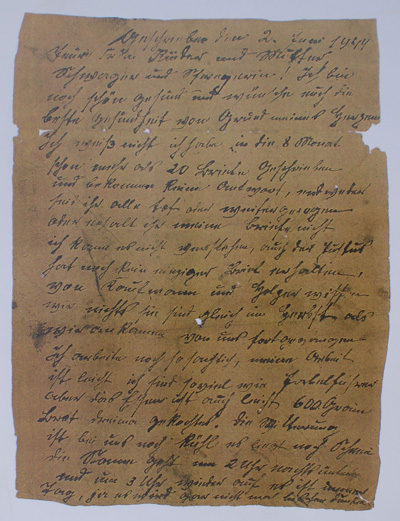

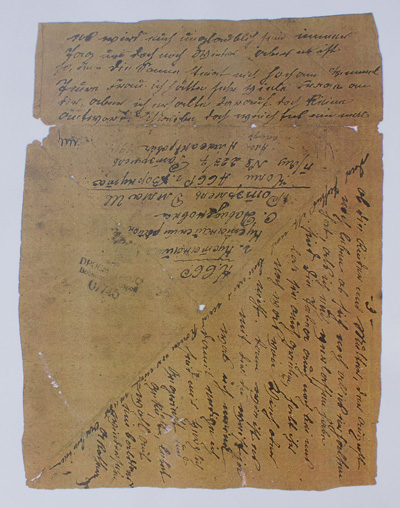

Frau, Kinder und Mutter, Schwager und Schwiegerin.

Ich bin noch schein gesund und wünsche euch die beste Gesundheit von Grund meines Herze! Ich weiß nicht, habe ich die acht Monate schon mehr als 20 Briefe geschrieben und bekomme keine Antwort.

Entweder seid ihr alle tot, oder was geschieht, oder erhaltet ihr meine Briefe nicht. Ich kann es nicht verstehen.

Auch der Justus hat noch keinen einzigen Brief erhalten. Von Kaufmann und Holzer wissen wir nichts, sie sind gleich im Herbst, als wir ankamen, von uns fortgegangen. -.....- Meine Arbeit ist leicht. Ich bin so viel wie ein Tabel[len]führer, aber das Essen ist auch leicht. 600 g Brot und zwei mal gekochtes. Die Witterung ist bei uns noch kühl, es liegt noch Schnee. Die Sonne geht um 2 Uhr nachts unter und um 3 Uhr wieder auf. Es ist immer Tag, ja es wird garnichtmal bischen dunkel. Es wird euch unglaublich sein immer Tag, und doch noch Winter. Aber es ist so. Die Sonne scheint nicht hoch am Himmel.

Teuriche Frau, ich hätte sehr viele Fragen an dir, aber ich erhalte darauf doch keine Antworte. Schreibe doch mir wie es einmals ist. Ob die Kinder, Mutter und der August noch leben? Ob sie noch alles erhalten hatten, als ich euch verlassen habe. Sind Faber auch noch bei uns, last sie auch grüßen. Habt ich noch etwas von sie oder nicht? Dann wie ist es mit dir, du weißt was ich meine? Damit endige ich. Seid mir herzlich gegrüßt und geküst. Lebet wohl auf ein baldiges Wiedersehen.

A. Rothermel.

Der Justus ist noch bei mir, nur kann er nicht mehr arbeiten.

Endlich

Da, wo alles anders sein soll.

Wo die Menschen aber nicht anders sind.

Da, wo alles besser sein soll.

Wo das Leben aber auch schwer ist.

Ankommmen

Ein weites Land im Herzen.

In der engen Stadt.

Eine alte Sprache auf der Zunge.

In die moderne times.

Ankommen

Und die Seele ist noch hinter dem Ural.

Doch die Forderung, ganz hier zu sein.

Und die Sinne nehmen alles Neue freudig auf.

Mit dem Willen, zu verstehen.

Ankommen

in der Fremde,

die Heimat ist und Heimat werden wird.

Annett Gzelak, 7. Februar 1997